利用者を惑わし誘導し、不利な選択をさせるECサイトやネット広告上の「ダークパターン」への関心がさらに高まっている。公正取引委員会は今年5月、研究機関である競争政策研究センターからディスカッションペーパーを公表し、ダークパターンの使用が事業者間の競争に影響すると指摘した。ECサイトの信用性を示すための基準作りも始まったが、事業者のマーケティングへの工夫や努力がそがれるのではないかと懸念する指摘もある。

■明確に基準できない

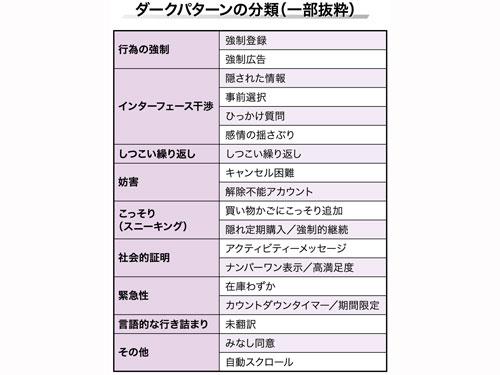

ダークパターンとは例えば、単品購入と思って購入手順を進めると、定期購入の契約画面が分かりにくく表記されていたり、いくつかある種類から選択する画面で高額なほうがすでに選択されていたりする事例がある。「この広告は二度と表示されません」と判断を急かしたりする行為も含まれ、表示内容は多岐にわたっている。

現行法で取り締まれる表示例はあるが、販促との線引きが難しく、規制が届かないものもある。消費者の主観で判断が異なるケースもあり、明確な基準を設けられない場合、事業者の倫理観に委ねられている一面もある。

■「能率競争」を妨げる

独占禁止法にも関わる可能性が指摘される事案を取り扱う競争政策研究センター(CPRC)では、ダークパターンにより商品や価格とは無関係なことで購入の意思決定を迫られることから、事業者間の価格や品質の競争(能率競争)が妨げられる点を指摘している。

定期契約の解約が困難であることによって、顧客の移動を妨げたり、利用目的を知らせていない個人情報を強制的に取得したりするのは、「優越的地位の乱用」に当たる可能性も示す。

■定期トラブルの原因に

消費生活センターなどに寄せられる定期購入のトラブルの相談が増加を続けるのもダークパターンが原因の一つになっている。

(続きは、「日本ネット経済新聞」6月19日号で)

【ダークパターンに関心高まり】公取委は独禁法の抵触を指摘(2025年6月19日号)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。